【植物細密画工房】

| 私の住んでいる八ヶ岳の麓は宮沢賢治の風の又三郎の名前の由来とされ、昔、八ヶ岳のひとつを風の三郎岳とよび、それを祭る風の三郎神社という祠もあります。この里山は標高1000mにあり、草花の色があざやかで種類もたくさんあります。まるで童話の世界に出てくるような風景のなかで四季折々の心ひかれる植物を描いて見ます。 (野村陽子細密画集より) |

![]()

![]()

|

|||||

|

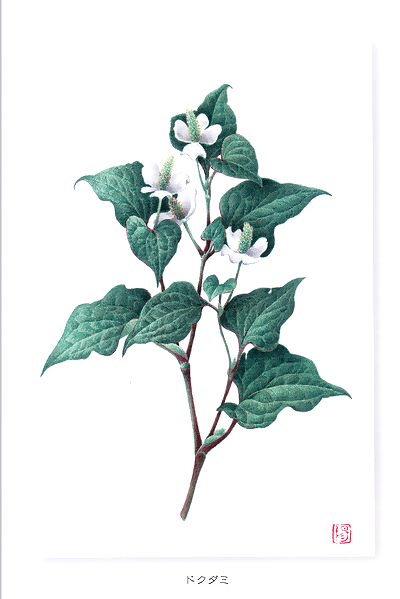

野山、空き地、宅地..いたるところで開花が見られ、独特の香りを放って |

![]()

![]()

|

|||||

|

秋に開花する秋の七草のひとつである。蔓や花からは想像がつかない |

![]()

![]()

|

|||||

|

一年のうちで5月は誰もが好む季節に違いない。5月の訪れを最初に感 |

![]()

![]()

|

|

|

|

姿は芍薬と似ているが薬効は異なる。 |

芍薬は牡丹と共に花の鑑賞用に栽培 |

|

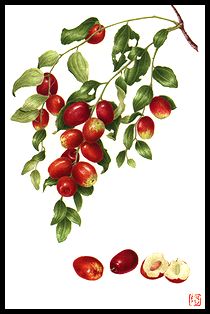

大棗(ナツメ) ナツメとも言い、中国では処方された漢方薬を煎じるとき、各自ナツメと生姜を加 |

|

|

![]()

![]()

|

|||||

人参(ニンジン) 野菜の人参と混同されがちだが、野菜はセリ科、薬用の人参はウコギ科 |