第一章 サハリンへの思い

私がサハリンを意識し出したのは、大学も決まった高校3年の春の北海道旅行で稚内に立ち寄ったその時からである。それは昭和60年3月のことなので、もう十数年前のことになるが、サハリンに対する印象ははっきり憶えている。稚内公園の氷雪門を訪れた私は、ここから43km先にサハリンがあり晴れていれば見えるという案内板を目にした。あいにくその日は霞がかかって見えなかったものの、私は毎年1〜2回は渡道するようになり、サハリンを一目見ようと稚内には必ず足を伸ばすようになった。その一年後の3月、うっすら霞む島影をぼんやりと見ることが出来た。特に感動はなかったものの、今もその風景は目を閉じれば思い出せる。当時、日本からサハリンには墓参団が渡航できるだけであり、一般の渡航は出来なかった。 平成3年の正月の早朝、私は”初日の出クルーズ”と銘打った船で稚内港を出て宗谷岬沖へ行った。この日はこの地方のこの時期にしてはめずらしく晴れて、ソ連国境近くまで行って初日の出を見るため停泊した。この時いつもより間近にサハリンが見え、ソ連の護衛艦が船影がはっきりわかるまで近づいてきて、こちらが変な動きをとればミサイルを打ち込まれるのではないかと思った。ソ連がペレストロイカで開放し始めたのはちょうどこの頃ではないかと思う。翌年の同クルーズではあやしい船影が現れなかったので、まさしくその頃がソ連の変わり目の時期だったと私なりに理解している。あれから何十回と稚内を訪れ、サハリンを見つめてきた。 「行きたい!」 2年前くらいであろうか、稚内〜コルサコフ間に夏の間だけ定期航路が開設され、今まで新潟からウラジオストック経由で2日がかりでしか行けなかったサハリンが身近になってきた。飛行機も最近になって週2便、函館〜ユジノサハリンスク間で運航されている。サハリンの開放と定期便の開設、とうとう来るべき時が来た(行くべき時が来た)!そういう思いである。

第二章 アントノフ24

写真:アントノフ24

今日は4月30日、私は函館にいる。唯一の定期航路である函館発ユジノサハリンスク行飛行機に明日乗るために。明日の出発に向けコンビニへ行き、チョコ、ソーセージ、水をカバンに入るだけ買う。明日から食事にありつけるかどうか分からない。早めに寝ようと思うが興奮気味でなかなか寝付けない。

寝不足気味で起床する。最後の日本食を天ぷらそばと決め、函館駅の待合所のそば屋へ入る。朝から天ぷらそばはきついがうまかった。帰ったらまた天ぷらそばを食おうと思いつつ空港行きバスに乗る。函館空港へは以前一度来たことがあるが、国際線があったとは知らなかった。いや、そんなものあった憶えはない。不安ながら空港へ着くと一番端に国際線と書かれた小さな真新しい建物があった。現在の時刻は9:50。国際線ターミナルは10時から開館となる。体の大きいロシア人が数人たむろしている。ところで、この函館空港の国際線は私の乗るユジノサハリンスク便のみしかなく、週2回しかターミナルが開かず後は閉館というなんとも非効率的な国際空港である。しかし、日ロ交流の期待もあり、真新しい建物が造られたのであろう。10時ジャストに開館となり、狭いフロアーはいっぱいになったといっても、このアントノフ24型飛行機は36人乗りで、30

人ぐらいの客である。見送りが数名いると思われるので、飛行機に乗るのは24〜25人ぐらいか。客層を見て、私は引いてしまった。ほとんどがロシア人である。ゴールデンウィークの真っ只中の国際線の乗り場とは思えない雰囲気があった。日本人は4人連れのスキーやなんやらをするグループが唯一の遊び人達、他はロシア人の奥さんとの里帰り、サハリンの小学校と北海道の小学校を交流させるために打ち合わせに行く老人、親子連れの里帰りが全てで、この4人組みも向こうで案内をつけるそうで、私のような人はいなかった。私は身の程知らず、無茶しすぎとの反省と不安でいっぱいになった。言葉が全く通じない国で無事サハリン北部まで行って帰ってくることができるのだろうか?切符をキャンセルして北海道旅行のほうが楽しいのでは・・・?この飛行機を待っている間いろいろ頭をよぎる。結局ここまできたら行くしかないという半義務感で出国手続きをした。

もう行くしかない。

ところで、この空港の関係者、税関、検疫、チケットフロント員、荷物チェック、両替、宅急便窓口、売店、飛行場係員・・・とにかく30人足らずの乗客のための配員の方が絶対に多い。国際線を出すためのコストというのはすごいものだと実感する。利益だけ考えればできることではない。やっぱり「サハリンとの交流」このため赤字を覚悟で空港もやっているのである。

しかし、今回ロシア行きで驚いたのはビザ。通常の場合ビザさえあれば国内はその期間に限りどこに行ってもいいものであるが、ロシアは違う。行き先、宿泊先を決定、予約してから初めてビザが出る。また、現地で予定外の行動をした場合、出国できなくなる場合がある。宿泊先ではビザの裏にホテルの印を押し、これがないとロシア出国時に問題となる。ロシアには自由がない。これを改善しない限り大幅な交流拡大にはつながらない。

函館空港の隅の方に「いかにも」と思える雰囲気がある。今時こんなボロい飛行機は日本にはない。アントノフ24型という機体で翼が窓の上にあり、プロペラが機体に対してでかい。いかにも効率の悪い感がする。できれば乗りたくないというのが正直な気持ちである。搭乗が開始され乗り口を見て驚いたのは階段ではなくはしごが斜めになっていて、これで昇るらしい。また、荷物は1コ1コ手で積み込むという非効率的なものであった。機内は薄暗く、超ボロであった。乗客は24名で私の横には誰も来なかった。プロペラが回り始めるとすごい騒音で機内アナウンスもよく聞こえない。無事離陸し、洞爺湖が左に見え、ちょうど噴火中の昭和新山付近から噴煙が上がるのを見ることができた。その後、名寄上空からオホーツク海へ出た。北海道も上空から見ると原野が広がっている。人工物はない。飛行機は徐々に高度を下げ、眼下に埃っぽいユジノサハリンスク郊外の住宅地を見ながら無事ユジノサハリンスク空港に着いた。荷物チェックは厳しく、またどんくさいのか、入国出来たのは到着1時間後であった。空港へはツーリストのユーラさんという女性が出迎えてくれた。

第三章 ユジノサハリンスク

写真:ユジノサハリンスク駅

空港ビルというのはその国の顔であり、きれいにするものであるが、この空港は外壁がめくれたまま、ガラスが割れたままと金の無い国だなぁと思ったのが第一印象、車は日本の中古ばかりで街の雰囲気からも40〜50年前の日本の風景に似ているのではないだろうか。換金をし、駅へ送ってもらう。ユジノサハリンスクからノグリキまでの往復の鉄道チケットを貰い、ここから一人になる。駅は入り口のドアが壊れたり、ガラスが割れたりという状況であったが、中にはちゃんと待合所、切符発売所、売店等があり、一応駅としての機能は果たしているようである。日本人はまず見かけない。ポン引きもいないのは落ち着くので良い。ただ、うんこをしたくなったがロシア語だけの表示でわからない。私はロシア語でトイレと紙に書き、駅を掃除している老女に聞いた。これからは紙に書いていろいろ聞く方法しかない。トイレは中国と同じであった。天気が良く、日が長いのでホームの隅に腰をおろして時間まで待った。ホームは石炭の煙臭い。というのは列車の暖房に今でも石炭を使用しているからである。これは酷寒の地で暖房設備が故障した時、石炭で車両一両ごとに暖房していれば、その故障した車両だけが暖房が効かなくなるだけであり、客は他の車両に行けば問題がないが、もし近代的な集中暖房をした場合、故障時は全車両が暖房が効かなくなり、死に直面する可能性があるかららしい。そういうことでロシアは手間ではあるがこの石炭暖房を使用している。州都の駅にしては長閑で列車本数は極めて少ない。今から乗る予定の列車がもう待っているので見に行く。寝台車6両の後ろに貨物が繋がっている。客車と貨物を同時に運ぶ。これは日本では昭和50年代までで、現在、客、貨は分離されている。鉄道もやっぱりだいぶん遅れている。夕暮れのユジノサハリンスク駅は犬が走り、親子が散歩し、これに石炭の臭い、ディーゼル機関車の音、これは多分戦後の日本の風景に似てるんだなぁと、我々の親の世代の子供時代の風景ではなかろうか、そういう気がした。

第四章 961列車ノグリキゆき

写真:961列車ノグリキ行き(ユジノサハリンスク駅)

サハリンの列車は日本のように列車名はなく、961列車というような番号で呼ばれる。私は、961列車20:10発の切符を手にしている。ホームには大きい荷物を持った人が大勢いる。乗車前にドアのところで車掌に切符を見せるとパスポートも要求される。ロシア人も身分証を見せている。列車に乗るにもこういう証明がいるのかつくづく自由のない国と思う。日本では鉄道に乗る時にパスポートや身分証を見せることはまず無い。私の車両は窓が汚く、外がはっきり見れなかった。列車は定刻に発車した。私のコンパートメントには、まだ私しかいない。コンパートメントは2段ベッドが2セット出来ている。このまま私一人で占領できればいいが、時刻は20時を過ぎているがまだ明るい。列車は数十キロのスピードでゆっくり走る。外は延々と原野で時々工場への引込み線が現れる。ノグリキまでは約600キロ、到着は明日の14:25となっている。この鉄道は北緯50度までは日本が造ったものであり、保線状態が悪いのかスピードが出せないようである。また、揺れも大きい。ユジノから約1時間、ドーリンスクという駅に着く。この町は旧落合という地名で王子製紙が工場を造った所で、ロシア返還後も操業しているらしい。この駅から、中年夫婦が我がコンパートメントに乗ってきた。この夫婦と言葉は通じないが、ロシア語ハンドブック片手に、日本人だとか、仕事は何とかで盛り上がる。おかげで、パンとシャケの燻製、ハムをご馳走になる。おまけにニンニクまで出てきて部屋は暑さと臭さですごい状態になる。最後はウォッカが出てきて、私も普段飲まないが、言葉が通じずにやむを得ず飲む。気分が良くなって、お礼に100円ショップで買った3色ボールペンと扇子をプレゼントした。この扇子は大ヒットであった。部屋内はご機嫌状態になり、また盛り上がった。23時を過ぎ、やっと寝ることが出来た。列車はオホーツク沿いを走っているはずだが窓からは何も見えない。朝4時頃一度目覚める。外はうっすらともう明るい。列車は原生林の中をゆっくり走り続けている。8時頃になり全員起きて朝食をご馳走になる。といっても昨夜と同じで朝からハムや燻製はきつい。それにしてもタダメシばかり食っている。食事が終わり記念撮影をした。これもまたおばちゃん大喜びであった。この写真は帰国後郵送した。列車は10時20分ティモフスクという駅に着きここで40分停車する。列車から降り、駅舎へ行く。ホームにはひまわりの種(おやつ)を売る出店が出ている。駅舎内の売店でさくらんぼと洋なし味らしいジュースを買う。予想どおりまずいが、水分として体に補給するためだけを考え飲む。売店の品揃えを見ても貧しいの一言に尽きる。列車はこの40分停車の間に2両の客車の切り離しと貨物の連結等を行っている。乗客はみんなホームに出て気分転換を行っている。車内は蒸し風呂状態で汗だくになるが、この夫婦がうとうとすると私もつられて寝てしまう。ゆっくりとしたスピードと揺れ、寝るには最高のコンディションである。14:30、5分遅れで終点ノグリキ駅へ到着した列車は、ホームのない所に止まり、私達は線路上に降りた。駅付近には、街はないが出迎えの人でごったがえしている。無事憧れのノグリキに到着した。

第五章 ノグリキの子供達との出会い

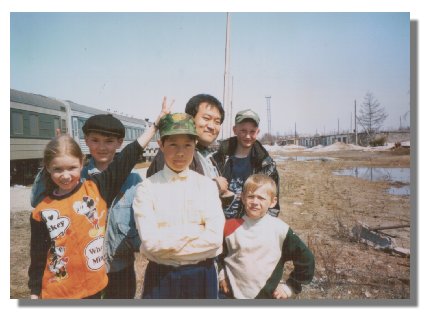

写真:ノグリキの子供達と

ノグリキに到着した翌日、私は11:00頃にホテルを出てノグリキ駅へ 向かった。列車は16:10発で、駅に到着するとすでに1日1本しかないユジノサハリンスク行の切符を求めるため、切符売り場には長い列が出来ている。私はすでに切符を手に入れているので、ホームに出てゆっくりすることにした。今日は昨日に続き、天気は良く、暖かい。駅付近は駅構内で入れ換えをしている機関車の音がするだけである。時間が静かに流れているという感じである。サハリンに来て良かったと思えた一時であった。正午過ぎ、自転車に乗った子供が5人通りかかった。日本人はめずらしのであろうか、5mぐらい離れた所で自転車から降りこっちを見ている。少しづつ近づき、ロシア語で話かけてきたが、私には理解できず、覚えているイポニッツ(日本人の意味)を口にすると、5人はやっぱり思った通りだという感じで納得している。この中の一人の女のコが"My name is XXX"と言う。私も"My name is tomotoshi"と言う。他の男の子も"My name is XXX"と言う。英語はこれしか分からないようだが、私がサハリンに来て初めて英語を話したのがこの子供達だった。一人の男の子が”カラテ、カラテ”と言いながら、身振りをして見せた。私も構えをして”アチョー”と振りを行うと、子供達がマジでビビッていた。しばらくして、子供達が自分達より年上の子供を呼んできた。この男の子は、他の子供達より英語が理解でき、しばらく話をした。この男の子は12歳で身長は既に170cmぐらいある。この男の子と住所を教え合い、帰国後手紙を出すことを約束した。記念撮影をすべくカメラを出したら、めずらしいのか取り合いになる。結局全員に1枚づつ撮らせないと収まらない状況となり、記念撮影は非常に盛り上がった。子供達が去り際にポケットにあるひまわりの種を一掴みくれた。何か私はうれしい気持ちになった。小さな国際交流だった。

第六章 ノグリキを後に

15:30頃ホームに横付けされた列車に乗り込む。今日は満席らしく、切符が買えずに乗れない人もいるようだ。同室の顔ぶれは、17歳ぐらいの女性2人とハゲですごい体臭のオッサンであり、室内は既に臭っている。ここロシアでは女性と男性を別室にするような気遣いはなく、女性達も平気である。また車内は暑いので、この女性の一人はへその出たTシャツで、もう一人もTシャツで、ここにきて運がついてきた感がある。定刻16:10、ノグリキを発車、駅構内を出るとすぐ原生林の中を行く。大陸的な景色である。列車は雪解けでぬかるんだ線路上で徐行を繰り返し、のんびりとしたスピードで南下していく。私は通路に立ちいつまでも同じ景色に見とれた。深夜0:30頃ガクンとしたショックで目覚める。窓の外は霞みで靄っていて、薄暗いホームの明かりの向こうにポロナイスクと書いたコンクリート製の駅舎が見える。ここは旧日本占領時代の最北の街であったところで、敷番(しすか)と呼ばれていた。そんなことを考えていると目が覚めてきた。列車は下りノグリキ行列車と行き違い、何本かの工場へ向かう線路と分岐を繰り返しながら、明かりの全くない所をひたすら南下する。窓の外は近くにオホーツク海が広がっているはずであるが、何も見えない。しかしこの濃霧は海が近い証と自分なりに納得して、再び眠りにつく。朝目覚めればユジノサハリンスクである。憧れのサハリン旅行が終わる。

第七章 帰国、その後

帰国して1ヶ月半後、南北首脳会談が成功し、現在完全に分離されている鉄道も再び結ばれ、韓国の釜山から北朝鮮、中国、シベリアを通りヨーロッパへ行くという、戦前には可能であった旅が実現できる可能性が出てきた。いや、何年後かには必ず実現できる。このサハリンのように。私はただ待つことしかできないが・・・